Merck leitet BMBF-gefördertes Quantum Computing Projekt BAIQO – QAR-Lab der LMU ist Partner

• QAR Lab der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Partner im Verbundprojekt

• Die Partner wollen mittels Quantum Computing Modelle für klinische Studien optimieren

(Darmstadt und München, 09. Dezember 2021)

(Darmstadt und München, 09. Dezember 2021)

Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, Mitglied des vom BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) geförderten Forschungsprojektes BAIQO (Bayesian Network Analysis and Inference via Quantum-assisted Optimization) zu sein. Dieses dreijährige Projekt wird im Verbund mit dem Quantum Applications & Research Laboratory (QAR-Lab) der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt. Der Fokus des Forschungsprojektes liegt darauf, Grundlagen für den Einsatz von Quantum Computing bei der Modellierung klinischer Studien zu schaffen. Die Partner untersuchen gemeinsam die Potenziale verschiedener Quantenalgorithmen zur Optimierung von Modellen, welche mit Hilfe von maschinellem Lernen aus großen Datensätzen generiert werden.

„Die Algorithmen sollen in unsere bestehende Optimierungsplattform integriert und untersucht werden. Gemeinsam gehen wir das Thema an, wie man Wirkstoffkandidaten gezielter, schneller, noch sicherer und damit natürlich auch nachhaltiger durch die Phase der klinischen Entwicklung bringen kann,“ sagte Thomas Ehmer, Projektleiter auf der Seite des Industrieprojektpartners Merck. „BAIQO bietet natürlich Potential für neue innovative Arbeitsplätze in diesem Technologiebereich.“

Die Informatik-Professorin Claudia Linnhoff-Popien, Lehrstuhlinhaberin und Leiterin des QAR-Labs der LMU ist vom BAIQO Projekt überzeugt: „Seitens des QAR-Labs sehen wir ein immenses Anwendungspotenzial von Quantum Computing für die Optimierung klinischer Studien. Mit unserer langjährigen Expertise im Bereich Künstliche Intelligenz und Quantum Computing wollen wir Merck bei der Entwicklung und Umsetzung nutzbringender Algorithmen unterstützen.“

Maschinell abgeleitete Modelle für klinische Studien (sogenannte Bayes’sche Modelle) sind oft hochkomplex mit sehr vielen Variablen und Abhängigkeiten zwischen den Variablen. Die Forschungspartner wollen evaluieren, inwieweit solche Modelle generell in Optimierungsprobleme übersetzt werden können, um so die bestmögliche Parameterverteilung für das Modellieren erfolgreicher klinischer Studien zu bestimmen.

Eine weitere Frage des BAIQO-Projektes ist, inwiefern – unter den noch bestehenden Einschränkungen aktueller Quantum Computing Hardware, den sogenannten NISQ-Geräten (NISQ: noisy intermediate-scale quantum) – unterschiedliche Arten von Quantenalgorithmen eingesetzt werden können. Die Evaluierung auf aktuell verfügbaren NISQ-Geräten wird zudem klären, ob ein „Quanten Vorteil“ im Vergleich zu klassischen Ansätzen zur Optimierung klinischer Studien besteht.

Es ist geplant, wissenschaftliche Ergebnisse von BAIQO projektbegleitend in renommierten Fachzeitschriften zu veröffentlichen.

Das Projektvolumen von 1,5 Mio. € wird zu 73,3 Prozent durch das BMBF über die Förderbekanntmachung „Anwendungsnetzwerk für das Quantencomputing“ gefördert. Die Förderbekanntmachung ist eine Maßnahme zur Umsetzung des Regierungsprogramms „Quantentechnologien – von den Grundlagen zum Markt“.

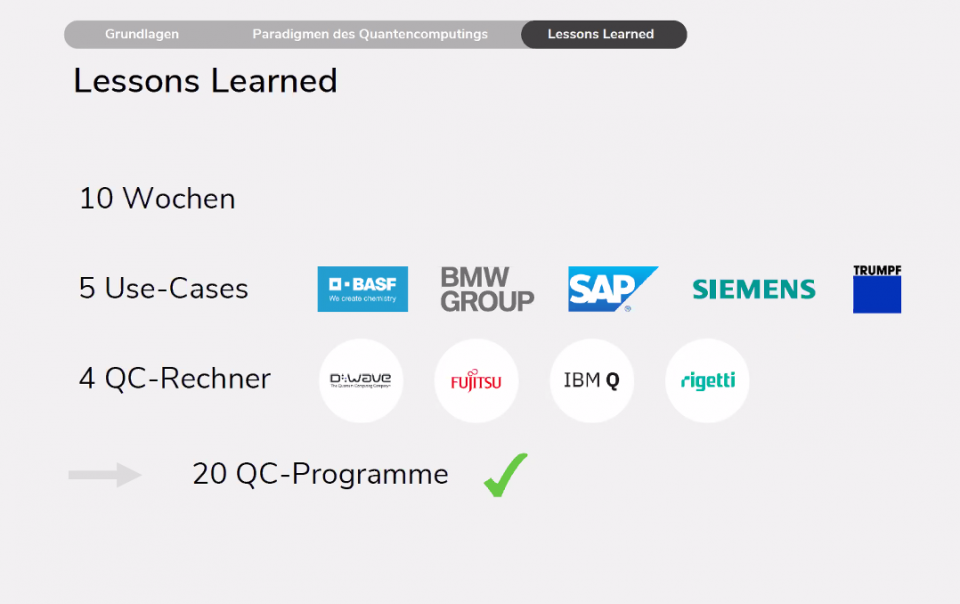

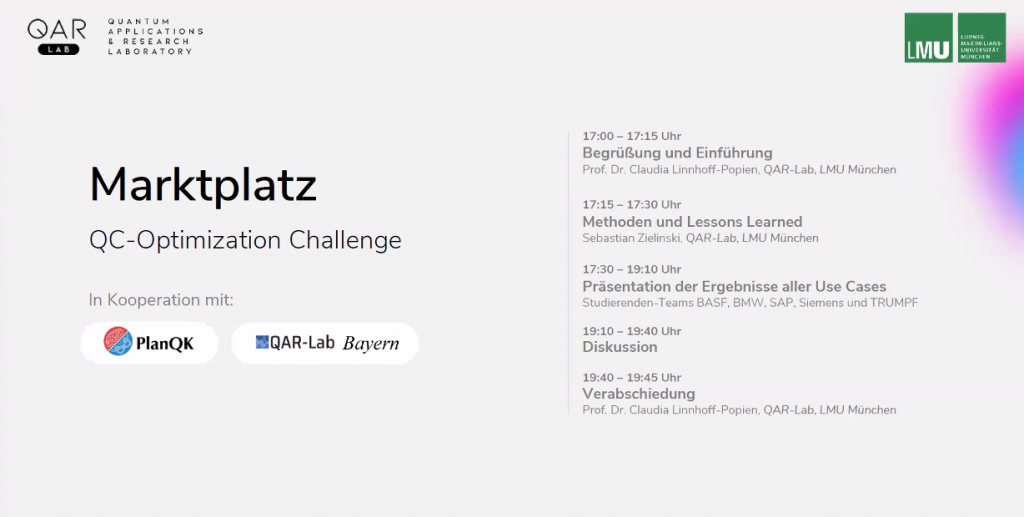

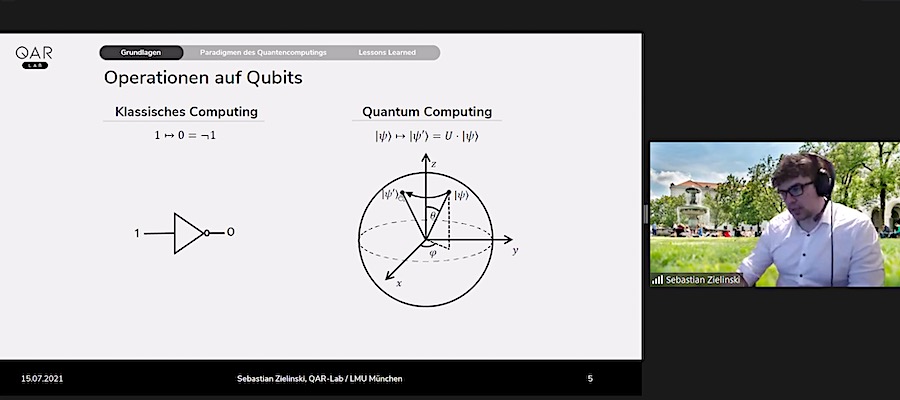

Leistungscomputer und Fördermilliarden würden in der Industrie die Begeisterung für Quantencomputer wecken. Doch Projekte würden stocken, so die Einschätzung, da es an Fachleuten mangle, die Ideen für Software hätten und diese entwickeln könnten.

Leistungscomputer und Fördermilliarden würden in der Industrie die Begeisterung für Quantencomputer wecken. Doch Projekte würden stocken, so die Einschätzung, da es an Fachleuten mangle, die Ideen für Software hätten und diese entwickeln könnten.